Quell’estate, all’improvviso, diventammo tutti Totò. Grandi e piccoli, non c’era differenza. Eravamo tutti Totò con i suoi occhi spiritati e assetati di gol, come chi cerca acqua nel deserto. Era l’estate del ’90, il Mondiale italiano aspettava altri eroi (Maradona, Baggio, Matthäus, Van Basten, Romario), ma il dio del calcio - da sempre birichino - decise di puntare il suo sguardo sul quel numero 19 arrivato da Palermo. E, come per magia, il bruco divenne farfalla. Spiccando il volo nei cieli della gloria eterna.

Un gol subito all’Austria, poi un altro rosario, fino a diventare il capocannoniere di quel Mondiale che l’Italia perse per un colpo di testa galeotto di Caniggia e un’uscita disgraziata di Zenga contro l’Argentina. A Totò mancò la ciliegina, quella che otto anni prima aveva reso ancora più bello e dolce il Mundial spagnolo di Pablito Rossi. Ma Totò ormai era leggenda. E non come il Piva - il calciatore dal tiro portentoso - del «Bar Sport» di Benni. Il picciotto del Cep lo era diventato davvero. Ad ogni latitudine. Perché i Mondiali - da sempre - s’infilano nella case di tutto il globo e celebrano i propri eroi. E Totò ormai ne aveva le stimmate, con i suoi gol, con quel suo modo di esultare e quegli occhi spiritati che non si spegneranno mai. Nemmeno adesso che non c’è più.

La sua acqua nel deserto Schillaci l’aveva trovata in un campo di calcio. Aveva cominciato al Cep, a casa sua, era partito come un emigrato qualunque con una valigia (non di cartone) piena di sogni e speranze verso Messina. E da lì, partita dopo partita e gol dopo, gol, era arrivato nell’Olimpo. La Juve prima, l’Inter dopo. In mezzo la Nazionale e quel Mondiale esagerato. La valigia che si svuota, i sogni che diventano realtà. in un battito di ciglia, Totò s’era preso tutto. Perché aveva cazzimma. Era cresciuto per strada, fra palazzi popolari e gente abituata a spaccarsi la schiena per portare a casa un pezzo di pane per i figli. Sapeva cos’era il sacrificio, lo leggeva nelle mani del padre muratore. Non c’erano social, né telefonini, figurarsi gli Spritz. C’era solo il campo di calcio per Totò. Poteva essere la strada o il Ferruzza (oggi Ribolla). Faceva poco differenza. Totò si metteva lì, inseguiva e segnava. E anche tanto, nonostante non avesse un fisico da corazziere.

Osvaldo Soriano scriveva che ci sono tre generi di calciatori. «Quelli che vedono gli spazi liberi, gli stessi spazi che qualunque fesso può vedere dalla tribuna e li vedi e sei contento e ti senti soddisfatto quando la palla cade dove deve cadere. Poi ci sono quelli che all'improvviso ti fanno vedere uno spazio libero, uno spazio che tu stesso e forse gli altri avrebbero potuto vedere se avessero osservato attentamente. Quelli ti prendono di sorpresa. E poi ci sono quelli che creano un nuovo spazio dove non avrebbe dovuto esserci nessuno spazio. Questi sono i profeti. I poeti del gioco». Totò non apparteneva all’ultimo genere, non era un poeta. Ma alla seconda sì. Totò vedeva spazi dove gli altri non li vedevano. E ti faceva male. Ti sorprendeva. Perché aveva l’istinto del gol. Una qualità che non si trova al supermercato del calcio, ma che fa parte del Dna. E in quello di Totò c’era.

All’Amat, la società in cui era cresciuto. se n’erano accorti subito. Ma Mario Falanga e Angelo Chianello, i due che l’hanno cresciuto, non l’hanno mai viziato. Nessun trattamento di favore e un’educazione rigida. Nel segno del rispetto. Dei compagni e degli avversari. Altri tempi, altro calcio. Totò quelle lezioni non le ha mai dimenticate e ne ha fatto uso quando è diventato «grande». Prima a Torino, nella Juve dell’Avvocato Agnelli, e poi a Milano, nell’Inter di Pellegrini.

Il calcio è gioia e pianti, dramma ed esaltazione. Totò tutto questo l’ha conosciuto nell’arco di una carriera che l’ha portato fino in Giappone, primo italiano nella terra del Sol Levante. In quella frontiera calcistica ricca ma ancora vergine iniziava una lenta discesa verso la fine. Con un dannato rimpianto, che - ahimè - è rimasto tale. Messina, Juventus, Inter, Jubilo Iwata, ma mai il Palermo fra le sue squadre di club. Totò avrebbe voluto finire la carriera vestendo la maglia rosanero, ma quello fu l’unico sogno che restò nella valigia con cui era partito dal Cep. Al Barbera è entrato solo quando c’era da fare beneficenza o spettacolo. Adesso c’è tornato dentro una bara. Perché il destino sa essere cinico e crudele. Ma anche sorprendente. Come in quel Mondiale del ’90, in cui all’improvviso diventammo tutti Totò. L’eroe popolare dagli occhi spiritati che nemmeno la morte potrà spegnere. Perché Totò resterà immortale. E una fonte di speranza per tanti che sognano di fare come lui. Buon viaggio, campione.

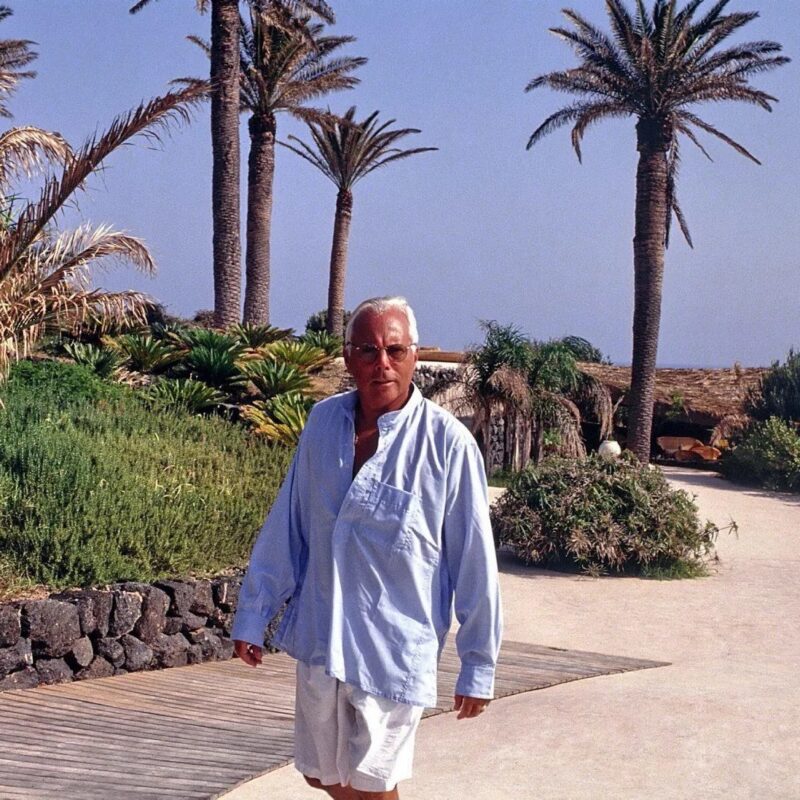

Nella foto Totò Schillaci veste la maglia rosanero in occasione di una partita di vecchie glorie al Barbera

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano

o scarica la versione digitale.

Persone:

Caricamento commenti

Commenta la notizia