BAGHERIA. Parlare di fotografia con Ferdinando Scianna significa riportarlo, con gli occhi della memoria, dove tutto è cominciato: nella sua Bagheria.

A villa Cattolica, nel nuovo Museo Guttuso, la prima sala della sezione fotografia è dedicata proprio a lui.

Poeta dell’immagine, scrittore di luce, per Scianna la fotografia «non racconta solo la superficie visibile di ciò che si guarda ma anche il paradosso d’un tempo che si è immobilizzato».

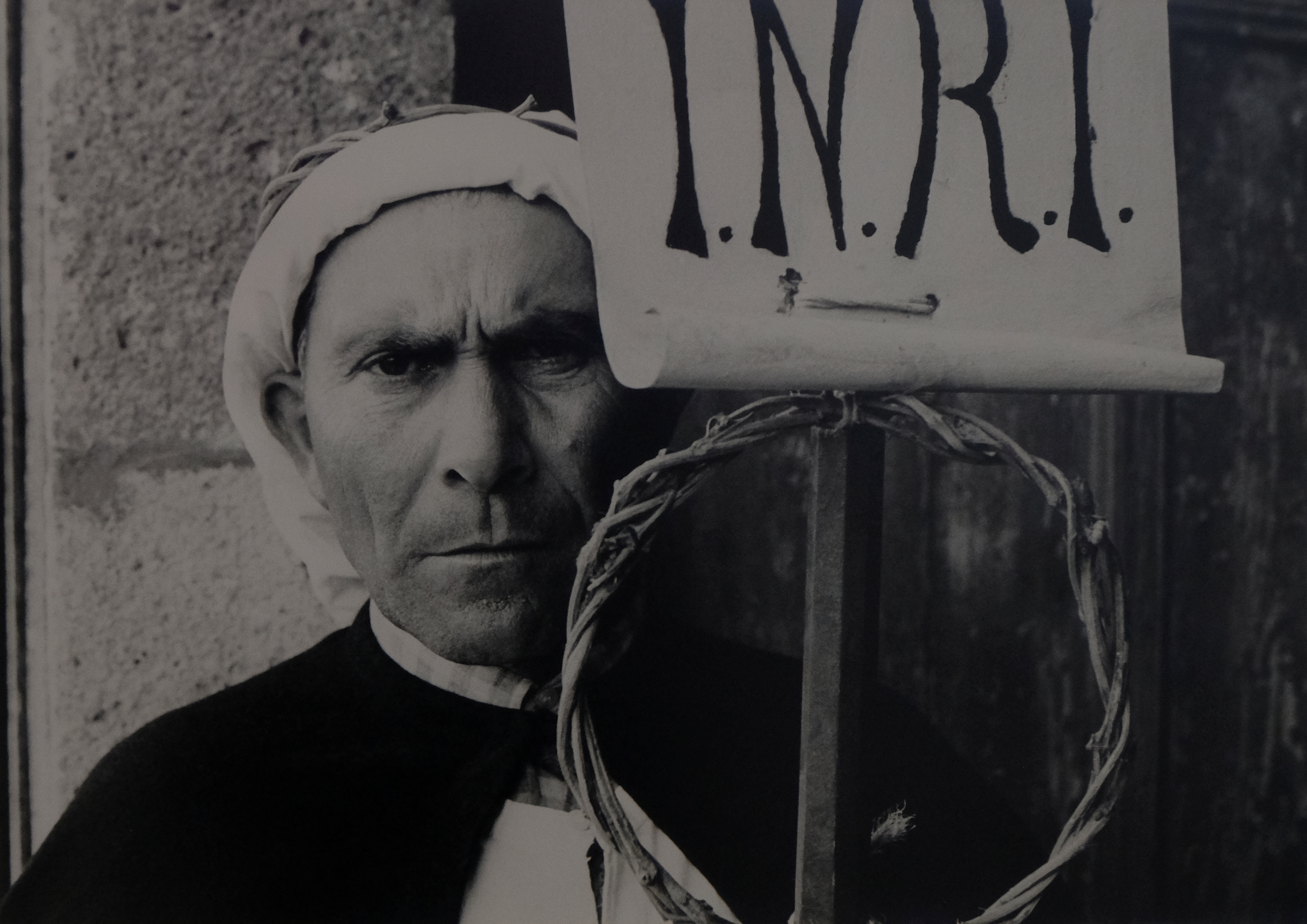

Scatti di vita «per capire il mondo ma soprattutto me stesso». Primo italiano a far parte della Magnum, l’agenzia fotografica più importante del mondo, a soli ventitré anni vince il premio Nadar con il suo libro Feste religiose in Sicilia perché per lui «fotografia e letteratura sono un binomio inscindibile».

Le foto a villa Cattolica sono quelle d’uno Scianna precocissimo e maturo al tempo stesso. Come quella della festa di Sant’Alfio, a Trecastagni…«Ero giovane e agile allora.

Balzai sul fercolo senza permesso.

All’epoca si usava spogliare i bambini e strofinare i loro vestiti alla statua del santo. Il costato di quel bambino, come un piccolo Cristo, visto dall’alto, dov’ero io, m’aveva colpito. Non avevo la certezza ma intuivo che sarebbe stato un bello scatto».

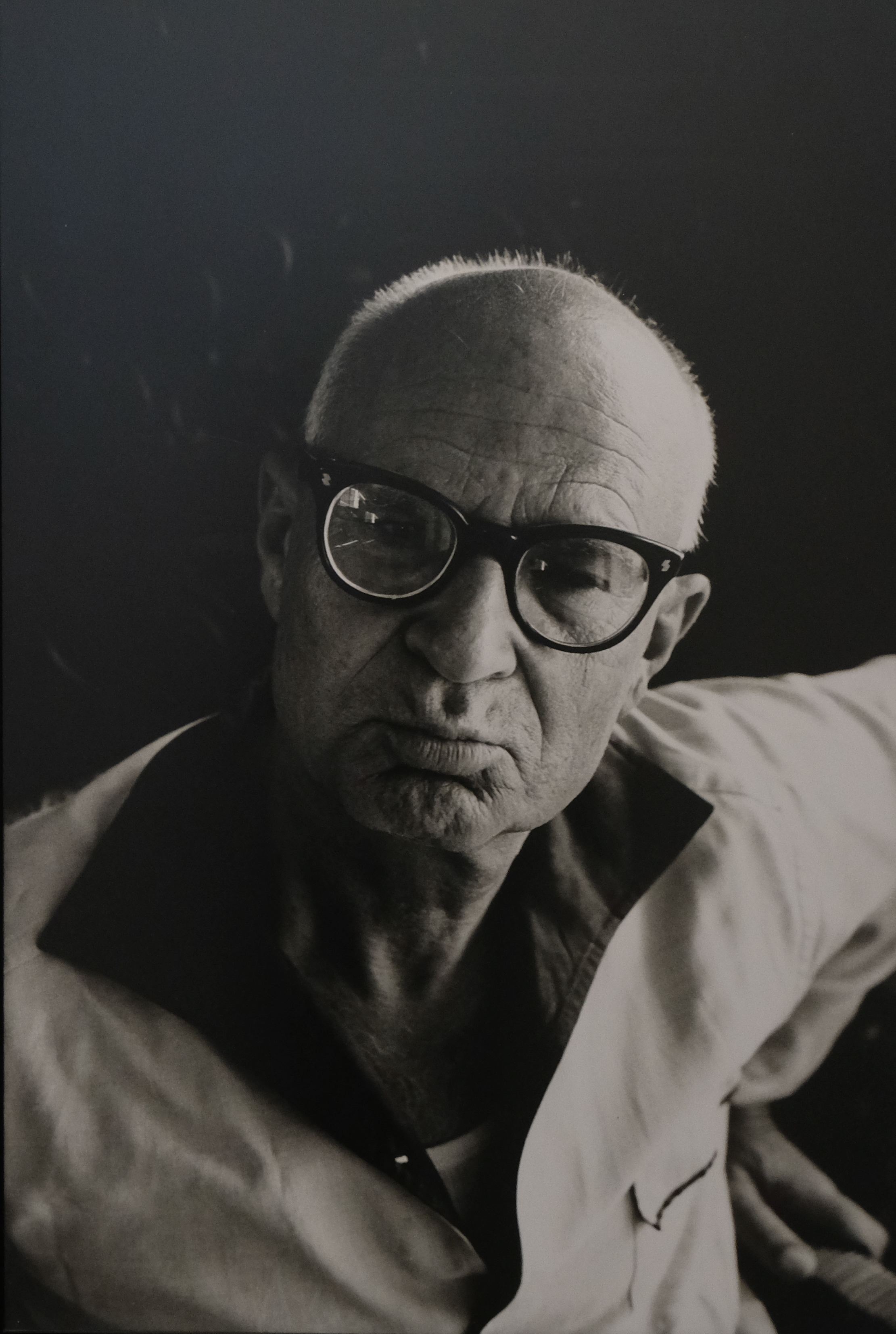

Anche nella foto forse più nota di Leonardo Sciascia ci sono dei bambini: chi sono?

«Due sorelle, Teresa e Antonia La Mantia, ma questo l’ho appreso successivamente. Dopo pochi mesi dal nostro primo incontro, Leonardo mi chiese d’andare con lui alla chiesa di Maria Santissima del Monte, a Racalmuto, perché doveva vedersi con frate Diego e voleva che fotografassi il suo atto di nascita. Mentre lui s’at - tardava in sacrestia io gironzolavo per la chiesa. Notai l’altare barocco e quelle due bimbe davanti all’ urna con Gesù morto: decisi di scattare. Ma, mentre stavo per farlo, realizzai che Leonardo stava per arrivare e, istintivamente, l’ho atteso. Lui si girò nervosamente e io realizzai un ritratto perfetto, una delle sue foto più rappresentative. Le bambine sono la base della struttura piramidale che poi, allargandosi, all’apice, ha proprio Sciascia: la Sicilia in un dipinto sarebbe stata così».

Ritratte a loro insaputa, quindi?

«Erano vicine di casa di Leonardo, spesso giocavano con lui. Ma quel giorno erano lì per caso. Ma il loro nome l’ho conosciuto solo da una lettera inviatami da Asti, qualche anno fa. Era Antonia a scrivermi, quella più grande. La foto era stata pubblicata su La Stampa, lei non l’aveva mai vista e ne rimase folgorata. La madre, rimasta vedova, si era risposata e quindi si erano trasferite ad Asti. È stata una grande emozione, una metafora del senso della fotografia: una realtà con tracce di vita anche dopo cinquant’anni. No, con Antonia non ci siamo mai visti. Ma ci scriviamo con regolarità scambiandoci auguri, a Pasqua e Natale».

Poi c’è Buttitta…

«Poeta popolare che vive della parola detta in mezzo alla gente. Il funcio era una delle sue più tipiche espressioni».

Per la foto dell’estratto di pomodoro è stato influenzato da quella del compaesano Pintacuda del 1976?

«Macché, qui nessuno è influenzato da nessuno: abbiamo vissuto tutti nello stesso brodo e mangiato u stissu pani: quella dell’estratto, nel mese d’agosto, era una dimensione visiva fortissima per tutta Bagheria. C’erano maiddi per tutto il paese in una specie di happening artistico-culinario. Mi colpì la corrispondenza dei boccoli della bambina (che non è mia nipote) con i ghirigori del pomodoro spalmato. Pure per lo spot di Peppuccio Tornatore per D&G dissero in tanti che era stato influenzato da me…».

E invece?

«E invece, no. Abbiamo solo vissuto stesse emozioni e iniziazioni. Per quelli della mia età, ad esempio, erotismo era vedere una donna da lontano, trasgressione era la musica del juke-box».

Come spiega il successo dei bagheresi nel mondo?

«Ne parlo spesso con Peppuccio...Una volta u baariotu era profondamente diverso dal palermitano: aveva identità espressive e narrative che lo rendevano unico e un atteggiamento “diffidente”nei confronti di Palermo con la necessità e la voglia di sottolineare differenze e peculiarità: eravamo centro e non periferia urbana. Vivevamo in un borgo che “costruiva” personaggi a tutti i livelli e non è un caso che il poeta Giacomo Giardina sia venuto a vivere proprio qui. Dal poeta di strada che sfidò il fascismo Peppe Schiera, detto “muddichedda”, a Bagheria tutti erano grandi narratori e tutti sentivano l’esigenza di raccontare il paese».

Mai pensato a un reportage su Bagheria oggi?

«Dovrebbe farlo qualcuno che non sia di lì, non io. Sarei preda di nostalgia e recuperi di emozioni a discapito d’una lettura oggettiva: il mio biglietto di andata per Bagheria ha sempre un ritorno altrove…».

Da Bagheria, lei e Tornatore siete andati presto via…

«L’abbiamo fatto in maniera diversa: io sono fuggito, lui se n’è andato. La verità è che non si dovrebbe scappare a ventuno anni: quando fuggi, la ferita te la porti dietro».

Ne valeva la pena?

«Bha… mi sento sempre più un apolide. Ho preso una casa nel sud dell’Andalusia solo perché mi ricordava Aspra, adoro la bouillabaisse ma vuoi mettere il gusto da pasta chi saiddi?»

Cos’è Bagheria per lei?

«Il mio villaggio della memoria, dove mangiavo biscotti Regina e sfinciuni, il luogo dove alle quattro del mattino i braccianti erano in piazza nella speranza d’essere scelti per andare a lavorare in campagna. Ho avuto una casa a Sant’Elia: ci tornavo almeno una volta l’anno e, se non mi fermavo per qualche tempo, non riprendevo le forze».

Oggi non più?

«Vado sempre in pellegrinaggio a Sant’Elia, trafitto da flashback di quel che c’era. Ma ad essere cambiato è il mondo e non solo il paese: la litoranea non è quella che vedevo quando, a quindici anni, giravo in bicicletta. Oggi è un’unica colata di cemento. “Che bello” dicono quelli che non sanno com’era. La domanda irrisolta, però, è un’altra…».

Quale?

«Durante i primi venti giorni in quella casa a sant’Elia, mi domandavo “ma perché sono andato via?”. Poi, dopo un mese di permanenza, la domanda diventava “ma perché non me ne sono andato via prima?”».

Persone:

Caricamento commenti

Commenta la notizia