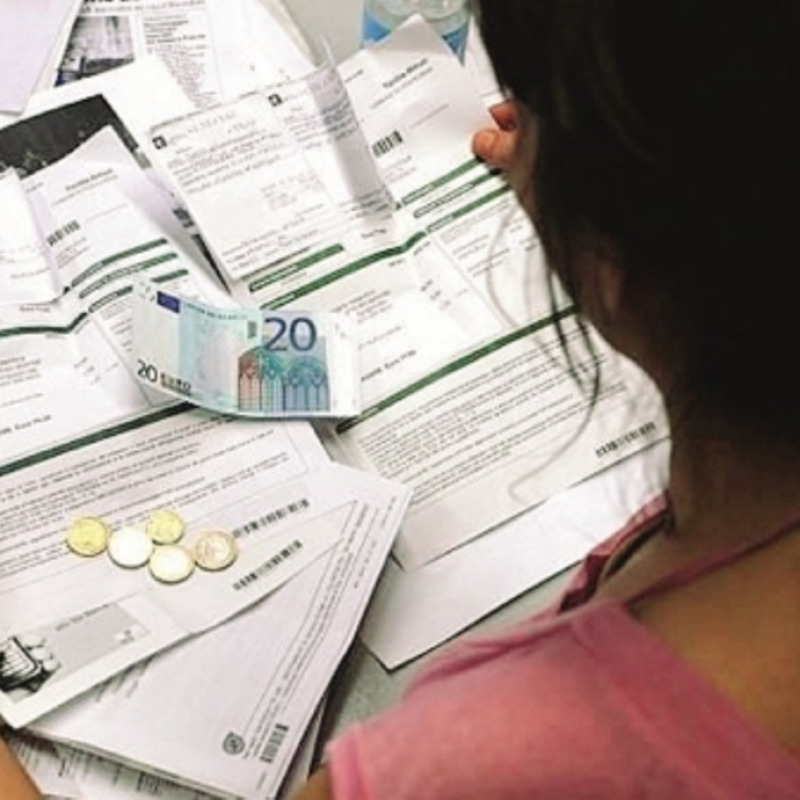

La fotografia scattata dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre sui redditi e sul prelievo Irpef in Italia mette in luce, ancora una volta, le profonde differenze tra Nord e Sud. La Sicilia, in particolare, si colloca nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale sia per reddito medio dichiarato sia per imposta media versata.

Nel 2023 i contribuenti siciliani hanno dichiarato in media 19.700 euro, a fronte di una media nazionale di 24.829. Una distanza che si traduce anche in un gettito Irpef molto più leggero rispetto alle regioni settentrionali: 4.885 euro a Palermo, 4.582 a Catania, 4.470 a Messina, fino ai soli 3.655 euro di Ragusa, tra i livelli più bassi in Italia.

Tre quarti dei siciliani sotto la media

Il dato più preoccupante riguarda la distribuzione dei redditi: il 75,1% dei contribuenti siciliani dichiara un reddito inferiore alla media nazionale. In altre parole, tre persone su quattro guadagnano meno dei 24.830 euro che rappresentano la soglia di riferimento nel 2023.

Un quadro che evidenzia la fragilità economica dell’Isola e il divario con le regioni più ricche del Paese: basti pensare che a Milano, dove il reddito medio supera i 33mila euro, l’Irpef media è più che doppia rispetto a quella siciliana.

La questione dei servizi

Il paradosso sta nel fatto che, sebbene il carico fiscale sia più basso, la qualità dei servizi pubblici in Sicilia non regge il confronto con quella delle aree del Nord. Trasporti, infrastrutture sociali, istruzione e sanità spesso non garantiscono standard adeguati, alimentando una spirale in cui redditi bassi e servizi carenti si rafforzano a vicenda.

Un divario che pesa sul futuro

La Sicilia resta così intrappolata in un circolo vizioso: meno ricchezza prodotta significa meno risorse per gli investimenti e per i servizi, e questo, a sua volta, rende più difficile attrarre imprese, frenando lo sviluppo e costringendo molti giovani a cercare altrove opportunità di lavoro. Ridurre questo squilibrio non è solo una questione di equità, ma una necessità per il futuro del Paese. Perché senza la crescita del Mezzogiorno, e della Sicilia in particolare, l’Italia resterà sempre divisa in due velocità.

Il quadro nazionale

Al netto delle detrazioni e degli oneri deducibili, nel 2023 i contribuenti italiani hanno dichiarato un’Irpef pari a 190 miliardi di euro. Questa imposta, ricordiamo, è la più importante in termini di gettito e vale circa un terzo delle entrate tributarie complessive. A livello territoriale il prelievo medio netto più elevato ha interessato i contribuenti della Città Metropolitana di Milano con 8.846 euro. Seguono le persone fisiche di Roma con 7.383, della provincia di Monza-Brianza con 6.908, di Bolzano con 6.863 e della Città Metropolitana di Bologna con 6.644. I meno tartassati d’Italia sono stati i contribuenti della Sud Sardegna che hanno pagato solo 3.619 euro. La media nazionale è stata pari a 5.663 euro. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA che ha elaborato i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In considerazione del fatto che il nostro sistema fiscale si fonda su criteri di progressività2, è fondamentale evidenziare che le aree geografiche caratterizzate da un prelievo fiscale più elevato corrispondono, in linea di massima, a quelle con redditi più alti. Infatti, se analizziamo la graduatoria delle province italiane per reddito complessivo medio dichiarato, scorgiamo che la Città Metropolitana di Milano è la più ricca con 33.604 euro. Seguono i contribuenti di Bologna con 29.533, quelli di Monza-Brianza con 29.455, di Lecco con 28.879, di Bolzano con 28.780, di Parma con 28.746 e di Roma con 28.643. Tutte realtà territoriali che si contendono anche le primissime posizioni della classifica relativa al prelievo fiscale riconducibile all’Irpef. Infine, va segnalato che nei territori in cui l’imposta sulle persone fisiche è più elevata, solitamente si osserva una qualità/quantità superiore dei servizi pubblici offerti ai cittadini, quali trasporti, infrastrutture sociali, istruzione, cultura, sport e tempo libero.

Differenze di reddito Nord-Sud molto elevate

Sia per quanto riguarda il livello di reddito che di tassazione, lo scostamento tra Nord e Sud del Paese è molto rilevante. Si pensi che tra le 107 province monitorate in questa analisi dalla CGIA, la prima area geografica del Mezzogiorno per livello di prelievo Irpef e anche per quel che concerne il reddito complessivo medio è la Città Metropolitana di Cagliari che occupa rispettivamente il 25° e il 46° posto. Inoltre, se stimiamo la percentuale di contribuenti sul totale regionale che dichiara un reddito complessivo inferiore a quello medio nazionale (pari nel 2023 a 24.830 euro), notiamo che le regioni del Mezzogiorno presentano dati molto preoccupanti. Se a livello medio nazionale la percentuale è del 65,9 per cento, tutte le regioni del Sud e delle Isole registrano una quota superiore al 70 per cento. La situazione più critica riguarda la Calabria, dove il 77,7 per cento dei contribuenti (pari a 919.009 persone fisiche) ha dichiarato meno della media nazionale.

Sono 42,5 milioni i contribuenti Irpef

Sono oltre 42,5 milioni i contribuenti Irpef presenti in Italia. Di questi, quasi 23,8 sono lavoratori dipendenti, 14,5 pensionati, 1,6 lavoratori autonomi3 e 1,6 sono percettori di altri redditi. L’area che ne conta di più è Roma. Nella ex provincia capitolina ve ne sono quasi 3 milioni, a Milano 2,4, a Torino poco meno di 1,7, a Napoli 1,65 e a Brescia poco più di 941mila. Chiude la graduatoria nazionale la provincia di Isernia con oltre 59mila.

La pressione fiscale non scende

Nel Documento di Economia e Finanza del 2025, si stima una pressione fiscale per l’anno in corso del 42,7 per cento; un livello in lieve aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al dato del 2024. Tuttavia, è necessaria una puntualizzazione: va ricordato che la Legge di Bilancio 2025 ha sostituito la decontribuzione a favore dei lavoratori dipendenti con una analoga misura che combina gli sconti Irpef con il “bonus” a favore delle maestranze a basso reddito. Mentre la decontribuzione si traduceva in minori entrate fiscali-contributive, il “bonus” (che vale circa 0,2 punti percentuali di Pil) viene contabilizzato come maggiore spesa e quindi va ad “appesantire” la pressione fiscale. Pertanto, se tenessimo conto di questo aspetto, nel 2025 la pressione fiscale sarebbe destinata a diminuire, sebbene di poco, attestandosi comunque al 42,5 per cento.

Caricamento commenti

Commenta la notizia