L’alchimia e l’ermetismo legano spesso luoghi diversi. Ne sono esempio la Sicilia e la Campania, custodi silenti di esoterici misteri. Si è già scritto su queste colonne, della presenza nella Cappella di San Severo della scultura dedicata a Santa Rosalia, ava del Principe Raimondo di Sangro. Ebbene, Rosalia non è l’unico legame, in quanto la realizzazione dei tesori tra i più noti della Cappella, noti come Macchine Anatomiche furono realizzati da un palermitano e svelano connessioni profonde tra Palermo e l’esoterica Napoli.

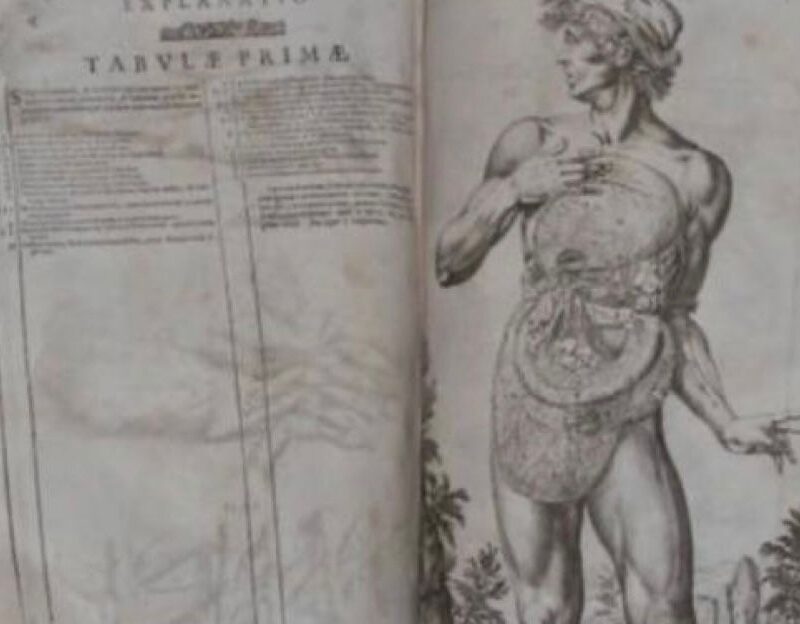

Nel Cinquecento, Agrippa di Nettesheim, alla ricerca del Secretum Secretorum, in De Occulta Philosophia precisò che l’essere umano «racchiude tutti i numeri, le misure, i pesi, i movimenti e gli elementi». L’anatomia accompagnò spesso l’alchimia. Ne è esempio l’Uomo Vitruviano di Leonardo, derivazione delle teorie del Rosarium Philosophorum: «Forma un cerchio attorno ad un uomo e ad una donna, da questo trai un quadrato e da quest’ultimo un triangolo. Infine forma un cerchio e troverai la pietra dei filosofi». La maravigliosa macchina umana affascinò tanto Leonardo che dallo studio dell’anatomia artistica dei muscoli e delle ossa, passò a quello degli organi interni, dei movimenti e infine alle geometrie sacre.

A fine Seicento l’abate siracusano Gaetano Giulio Zummo realizzò a Napoli quattro composizioni umane in cera colorata e a Palermo spiccarono le figure di Giuseppe Mastiani, Paolo Graffeo e il palermitano Giuseppe Salerno. Feconde anche le abbazie dove fervevano gli studi alchemici specie quella di San Martino delle Scale che custodiva i modelli di Mastiani comprati nel 1760 dal benedettino Di Blasi col sostegno del Maestro Venerabile A. Lucchese Palli Principe di Campofranco. Anche i gesuiti furono attivi e nell’ottobre del 1776 l'archeologo Visconti rinvenne al Collegio Massimo «uno studio Flebotomico dell'uomo e della donna, molto artisticamente costruito in filo d'ottone».

Nel maggio 1756 Salerno mostrò all’Accademia, alla presenza del Viceré Fogliani «uno scheletro elaboratissimo in ogni parte che mostrava l’osteografia dell’uomo e l’angiologia, per un numero complessivo di 261 ossa». Salerno fu invitato a Napoli da Carlo III di Borbone informato dal suo medico Francesco Bonocore delle doti dell’anatomista: «Se il Re di Danimarca vanta per miracolo dell’Anatomia quello scheletro artefatto colle vene, ed arterie di ferro bianco, che conserva nel suo gabinetto di Copenaghen, questo del nostro Sacerdote Salerno merita di essere collocato in una delle più famose Gallerie dell’Europa».

Affascinato, Raimondo di Sangro comprò le Macchine Anatomiche collocandole (1756) nella sala Appartamento della Fenice - animale legato alla rinascita - e ai piedi della donna fu posto “il corpicciuolo d’un feto” con placenta e cordone ombelicale. Furono spostati in Cappella solo dopo la morte del principe, il feto fu rubato e fu aggiunto un secondo corpo di donna con feto (1763).

Interessante è la nota di Pitrè relativa alla presenza a sinistra dell’arco dell’Ospedale Grande ove si tenevano le lezioni d’anatomia, di «due basi di pilastri con due aquile palermitane nel mezzo. Quelle aquile, già ripetute anche dentro l'aula, guardano fermamente un sole con la leggenda: Altera felicitas». Ritengo che il riferimento sia al Sole, alle Aquile e all’altra felicità: Alchimia, dunque.

Un mondo complesso che attinse a testi alchemici come il Magnum Opus e il Liber Divinorum Operum di H. V. Bingen.

La magnificenza del Tempio-Cappella di San Severo, frequentata dai nobili siciliani appassionati di esoterismo, alimentò la leggenda del principe maledetto e si sparse voce che Salerno sotto la direzione del principe, avesse inoculato nei vasi sanguigni dei due corpi una sostanza che ne procurò la metallizzazione. Anche B. Croce narrò la diceria secondo cui Raimondo «fece uccidere due suoi servi, un uomo e una donna, e imbalsamarne stranamente i corpi in modo che mostrassero nel loro interno tutti i visceri, le arterie e le vene» e nonostante il sistema circolatorio sia stato ricostruito con diversi materiali, si diffuse l’idea di riti strani e le genti accompagnavano il passo con segni scaramantici.

Inspiegabilmente, come altri anatomisti siciliani, anche Salerno morì prematuramente: si uccise il 25 settembre 1792 gettandosi dal suo terrazzo nel centro di Palermo e forse sepolto - a causa del suicidio - in una fossa comune.

Anche la morte del Principe è attorniata da leggende e si narra che morì nel tentativo fallito di comprendere con una pozione la morte.

Nella Cappella nulla è lasciato al caso e gli elementi attestano la conoscenza alchemica di Raimondo. Tra essi quelli posti nella Tomba di Raimondo sul grande arco e lapide al centro dei quali si trova la cornice con il Ritratto del Principe. Ritengo che uno dei più grandi Iniziati dell’epoca e Maestro Segreto Rosacroce abbia voluto dare valore esoterico alle armi, come strumenti del Filosofo necessari al Cavaliere per la realizzazione dell’Opus. Il Ritratto del Principe ha uno sguardo incisivo che rammenta l’Alchimista di Notre Dame de Paris con la differenza che, mentre lì è raffigurato come un vecchio dal viso stanco, qui Raimondo v’è una modernità del messaggio dell’uomo che detiene la sapienza volutamente nascosta dall’abbigliamento semplice e protetto da una corazza secondo l’insegnamento «spogliati di te stesso per trovare te stesso».

La postura e il braccio a squadra indicano l’iniziazione. Il ritratto è in cattivo stato di conservazione e qualcuno ha visto avvalorare la fantasia popolare della sua damnatio memoriae o l’idea che sia stato rovinato per la vicinanza a una cupola a vetri ma ritengo che il Raimondo volle che l’immagine si logorasse perché la putrefazione è una fase ermetica importante. Difatti, contrariamente, il ritratto del figlio Vincenzo eseguito sempre da Carlo Amalfi con stessa tecnica d’olio su rame, è in buon stato di conservazione mentre il ritratto di Raimondo non resiste al tempo forse per la scelta legata al messaggio alchemico.

Ritengo che Raimondo, esperto di pitture, volle che il ritratto del figlio resistesse al tempo come allusione al Rebis e alla prosecuzione del lavoro. Non a caso, Vincenzo, di trequarti in redingote con parrucca e nastro rosso da cavaliere dell’Ordine di San Gennaro, ha a sinistra dei libri chiusi, simbolo di esoterismo, ciò che non si conosce mentre l’elmo poggiato sopra rappresenta la purezza del cavaliere alchemico. Inoltre la mano destra è nella posa The Lion’s Paw’ e l’altro braccio è inclinato…

Caricamento commenti

Commenta la notizia